Le jeu vidéo et l’improvisation théâtrale partagent des caractéristiques communes intéressantes :

- ce sont des formes d’art qui intègrent la participation plus ou moins active du public et s’adaptent à ses actions et propositions ;

- ce sont aussi des supports de jeu qui servent à raconter des histoires.

De ce fait, les travaux menés en matière de game design apportent des enseignements très intéressants pour la pratique de l’improvisation théâtrale. Vous vous dites peut-être que le game design est une discipline un peu pointue, mais en réalité, comme l’impro, nous en avons toutes et tous fait un peu s’en s’en rendre compte…

Les game designers et les artistes improvisat·eur·rice·s se posent en fait les mêmes questions : comment le jeu peut-il être au mis au service de l’histoire et réciproquement ?

Voyons cela ensemble ! Je vais vous présenter dans cet article quelques enseignements tirés de la fascinante discipline qu’est le game design. N’hésitez pas à m’en partager d’autres si vous en identifiez !…

1. Marier habilement système de jeu et narration

On peut classer schématiquement les jeux-vidéo selon deux catégories :

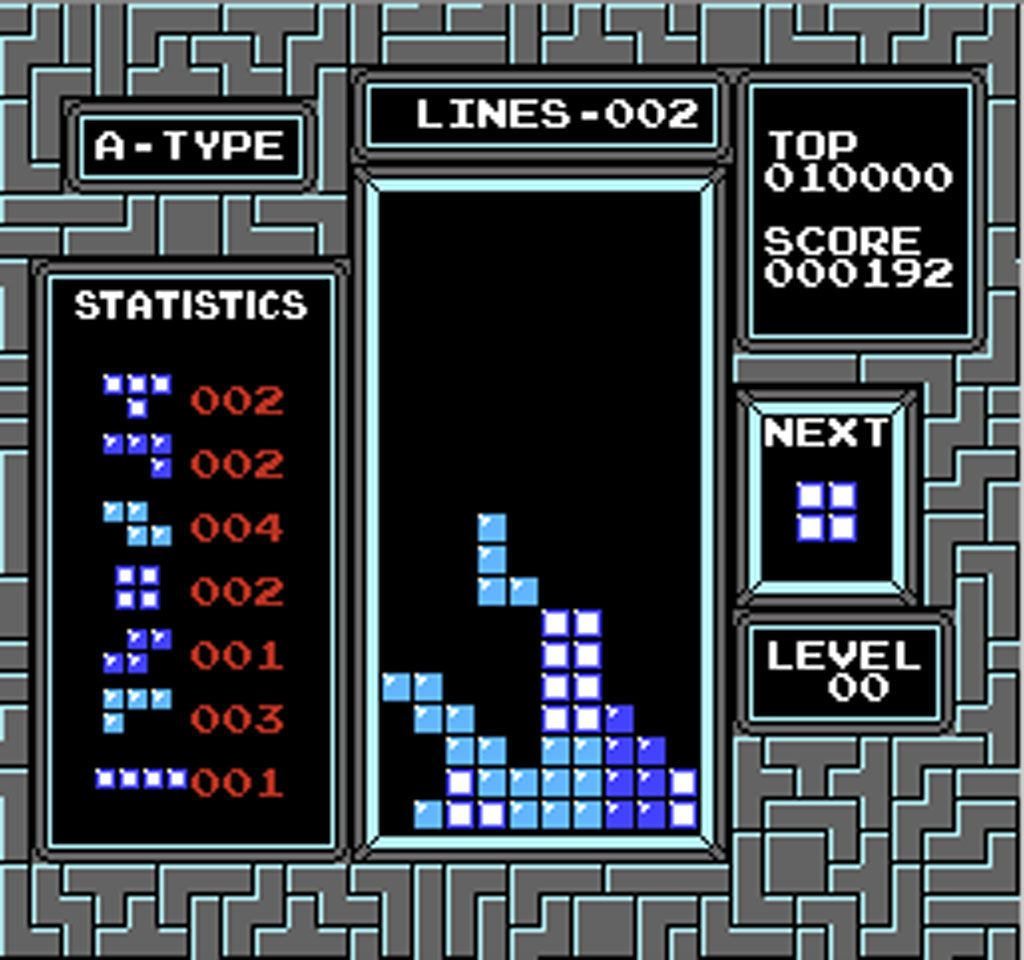

- ceux qui privilégient les mécaniques de jeu, c’est-à-dire ceux où l’expérience ludique repose principalement sur un système de règles et des mécanismes associés, et où l’histoire reste en arrière-plan : par exemple Tetris, Fortnite, Mario Kart, Minecraft ou encore le jeu d’échecs si on sort strictement du domaine vidéoludique.

- ceux qui proposent principalement une expérience narrative, c’est-à-dire où le système de jeu sert avant tout à raconter une histoire : par exemple Gone Home, The Walking Dead : a Telltale Series, ou encore The Last of us.

Soyons clair, cette distinction est totalement artificielle. En fait tous les jeux reposent sur un système de « gameplay » et racontent une histoire. Le jeu d’échecs par exemple raconte une guerre entre deux armées, avec différents personnages aux pouvoirs distincts, et l’histoire se termine quand un des deux rois est assassiné. Le jeu Gone Home quant à lui a bien un gameplay : il s’agit d’un système centré sur l’exploration où le joueur ou la joueuse doit identifier dans une maison des éléments avec lesquels interagir pour faire avancer l’histoire. Dans le premier cas, l’histoire n’est effectivement qu’un prétexte, alors que dans le second, le gameplay se met au service de notre immersion dans l’histoire.

Dans le cas de l’improvisation théâtrale, on peut retrouver une distinction voisine :

- Certains spectacles sont principalement définis par une mécanique particulière, c’est-à-dire une série de contraintes de jeu. On vient les voir pour leur « format » : il s’agit des déclinaisons du match ou les différents types de cabaret et « concepts » d’impro.

- Certains spectacles promettent principalement une expérience narrative : vivez une histoire particulière, avec une ambiance particulière : il s’agit principalement des long-formats narratifs, qui peuvent travailler un style (polar, conte, Molière, Feydeau, Miyazaki, Shakespeare, Southern Gothic, etc…) ou des spectacles « à propos » qui creusent une thématique particulière (thèmes de société ou thématiques politiques, théâtre forum…). L’improvisation se met alors principalement au service de l‘immersion du public dans un univers, une ambiance ou un thème : on peut en personnaliser certains aspects et on bénéficie du frisson de la création en direct.

Au-delà de ces catégorisations, tous les spectacles d’improvisation théâtrale combinent mécaniques de jeu et narration d’histoires.

A titre personnel, je pense que les recettes des grands jeux-vidéos et des grands spectacles d’improvisation se ressemblent : le système de jeu est suffisamment bon pour se faire parfaitement oublier : l’expérience s’appuie sur des règles soigneusement travaillées, mais on retient surtout les émotions provoquées par l’œuvre, sans en discerner précisément les recettes sous-jacentes.

Manette en main, j’ai tendance à pester contre les interfaces, icônes, jauges, compteurs de scores, marqueurs d’objectifs et autres gadgets inutiles qui viennent saturer l’écran et briser l’immersion des mauvais jeux narratifs. Au théâtre, cela me fait tout aussi bizarre quand un spectacle narratif et potentiellement poignant se trouve maladroitement interrompu par une adresse au public qui vient ajouter une contrainte rigolote mais complètement absurde, ou une remarque méta un peu cabotine qui vient briser mon immersion dans l’histoire.

Il ne faut pas en conclure que la narration prime sur les mécanismes ludiques, au contraire ! Les mécanismes des jeux comme des spectacles sont indispensables pour produire une expérience marquante. Il faut d’ailleurs avoir pleinement conscience de l’importance de la rhétorique procédurale ou de la méta-narration dans la réussite ou l’échec de l’œuvre : vos règles du jeu sont en elles-mêmes porteuses d’un message !…

Par exemple quel que soit son habillage narratif, un jeu-vidéo compétitif racontera toujours une histoire fondamentalement différente de celle d’un jeu coopératif. Pour reprendre l’exemple du jeu Tetris, même si aucun « lore » officiel n’est proposé, les mécanismes de jeu véhiculent en eux-mêmes une histoire : contrairement à beaucoup d’autre jeux de son époque, il s’agit dans Tetris de construire plutôt que de détruire. Lorsque l’on arrive à remplir une ligne, elle disparait, laissant finalement à notre vue uniquement les lignes non finalisées et nos erreurs. Le rôle du·de la jou·eur·euse est donc de constamment corriger ses erreurs. Le jeu ne se termine jamais par la victoire du·de la jou·eur·euse, car il s’arrête quand on ne peut plus continuer, l’écran étant saturé de pièces imparfaitement alignées. Avant de perdre, le·la jou·eur·euse doit juste tenter de compléter un maximum de lignes pour améliorer son score. C’est donc un jeu sur le dépassement de soi, qui repose sur le fait de trouver le « bon alignement », afin que les éléments non ajustés ne bouchent plus notre horizon. Le jeu nous dit également que la perfection absolue n’est pas atteignable, parce que nous finissons toujours par échouer à un moment ou à un autre.

En game design, on fait la chasse aux dissonances ludo-narratives : autrement dit on cherche à éviter de construire un système de règles qui porte un message à l’exact opposé de l’histoire que veut raconter explicitement le jeu.

Le plus simple pour expliquer ce principe est de s’attarder un peu sur un cas concret : prenons le jeu Spec Ops : the Line (2012) qui s’est distingué de la masse des jeux d’inspiration militaire des années 2010 (Call of Duty, Gears of war et compagnie) par un propos anti-militariste inspiré par le roman Au Cœur des ténèbres de Josef Conrad et par le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Pourtant, le jeu reposait essentiellement, comme ses homologues, sur des mécaniques de shoot : le joueur ou la joueuse s’amusera ainsi pendant plusieurs heures à tuer des gens avec des armes à feu, en terminant le jeu par une apothéose d’explosions aux commandes d’un hélicoptère de combat aux munitions infinies. Les deux messages véhiculés par le jeu sont donc contradictoires : la guerre, c’est mal VS la guerre, c’est ce qui t’apporte du plaisir et un sentiment d’accomplissement. Ce contraste était en partie voulu par les créateurs, pour provoquer du malaise et de la réflexion : une scène notamment met le·la jou·eur·euse aux commandes d’un bombardier, puis emmène le personnage à découvrir qu’il vient de massacrer par erreur des dizaines « d’innocents » au phosphore blanc. Le joueur ou la joueuse suit alors un parcours qui le·la confronte directement à la vision des cadavres calcinés témoignant des supplices qu’il·elle leur aura préalablement fait subir. Les créateurs font ainsi œuvre de manipulation : le jeu opère une sorte de jugement moral sur des actions qu’il a lui-même imposées. Le choc ou le malaise qui en résulte constitue l’objectif artistique de l’équipe du jeu. On peut discuter du fait que, passé ce « twist », le jeu continue encore plusieurs heures en s’appuyant toujours sur les mêmes mécaniques guerrières, ce qui laisse deux possibilités : soit le·la jou·eur·euse se fiche un peu du scénario et du propos sous-jacent – et dans ce cas l’objectif de choquer ou faire réfléchir aura été raté – soit il·elle est conscient·e de cette dissonance entre message et mécaniques de jeu et passe donc quelques heures étranges ou malaisantes (ce qui était peut-être voulu, mais je ne sais pas si l’équipe du jeu avait poussé la réflexion jusque-là).

En impro, des tensions entre format et narration existent également. Typiquement, le match d’improvisation suscite des réactions contrastées : pour certain·e·s, le match d’improvisation est un spectacle qui célèbre la rencontre entre des artistes et communautés, pour d’autres c’est un format qui encourage surtout des comportements égoïstes et compétitifs à l’opposé des valeurs prônées par l’impro.

Les adeptes du match mettent en avant le rôle essentiel de l’arbitre et le côté méta du décorum de la compétition sportive, qui doit être explicitement compris comme une farce. Ses critiques soulignent au contraire la dissonance ludo-narrative, en s’appuyant sur des expériences vécues de compétition non feinte et de rudesses à répétition. Personnellement, même si je sais qu’il est tout à fait possible de faire de merveilleux matches dans un esprit bienveillant et convivial, je dois constater que cela se fait contre les règles du format. Beaucoup de mécanismes du match incitent en effet à la compétition et on peut difficilement reprocher aux débutant·e·s de se « prendre au jeu ».

Des tentatives de réconciliation entre l’esprit collaboratif recherché et les mécaniques de jeu compétitif ont abouti à plusieurs variantes de spectacles : par exemple le maestro et la baston joviale, dont les règles reposent sur le fait de ne plus voter pour des équipes ou des personnes, mais pour des rencontres, ce qui encourage structurellement les artistes à se concentrer sur la réussite des scènes plutôt que sur leur performance individuelle. Un objectif qui peut encore rester imparfaitement atteint, surtout pour le maestro, qui malgré tout insiste sur le sacre final d’un individu et fait dépendre directement le temps de présence sur scène du vote du public (ce qui n’est pas le cas dans une baston).

D’autres illustrations sont peut-être encore plus évidentes : si vous cherchez à proposer un long form narratif abordant des thématiques sensibles et privilégiant la sincérité et l’émotion, vous éviterez naturellement d’insérer dans ce spectacle des contraintes ou des interventions du public qui amènent à décrocher de l’histoire et à provoquer le rire indépendamment du contexte narratif.

En résumé, le game design nous confirme que réfléchir au format de son œuvre, c’est déjà réfléchir au message que l’on veut porter. Un autre principe fameux en terme de design est le suivant : la fonction dicte la forme et inversement.

2. L’agentivité : quelles marges de manœuvre donner au public et aux comédien·ne·s ?

Comme je l’ai précisé en introduction, le principal point commun entre les jeux-vidéo et le théâtre d’improvisation réside dans l’intervention plus ou moins active du public dans le déroulement de l’histoire.

Dès lors, un·e bon·ne game designer veillera à bien paramétrer l’agentivité du ou de la jou·eur·euse. De quoi parle-t-on ? L’agentivité, c’est la capacité pour le joueur ou la joueuse à influer sur ce qui se passe à l’écran.

Un jeu maintiendra l’intérêt de son public sur la durée s’il parvient à rendre perceptible cette agentivité. Cela repose sur deux choses :

- l’impact concret des actions du ou de la jou·eur·euse : les décisions prises auront de véritables conséquences sur ce qui se passe dans le jeu. Par exemple j’appuie sur ce bouton -> le personnage se déplace ;

- le ressenti associé à ces actions : le jeu donne tout une série de feedbacks bien perceptibles qui marquent les actions ou les événements durant le déroulé de la partie. Par exemple la caméra tremble (pendant que le personnage court ou reçoit un projectile), un jingle sonore retentit (un « gling! » est entendu à chaque fois qu’on récupère une pièce), les personnages non joueurs titubent (quand ils reçoivent un coup ou boivent un verre d’alcool que vous leur avez servi), une musique se déclenche (quand un dialogue important est lancé, quand un combat s’engage, etc…)…

Il faut bien voir que l’agentivité constitue un levier clé pour atteindre le graal de la convergence ludo-narrative : si le joueur ou la joueuse peut réaliser des actions qui influent sur le déroulé de l’histoire, alors mécaniques de jeu et histoire seront alignées de façon harmonieuse !

On pourrait penser qu’il suffit de maximiser le degré d’interactivité ou les marges de manœuvre des jou·eur·euse·s pour améliorer l’expérience de jeu. Evidemment, ce n’est pas aussi simple que cela !… Les expériences passées des game designers regorgent d’enseignements sur cette question de l’agentivité.

Tout d’abord, le lien entre mécanismes ludiques et avancement de l’histoire n’est pas acquis, et il faut y prêter attention. Dans le domaine du jeu-vidéo, on peut voir cette problématique illustrée par la question des « mini-jeux », ces « jeux dans le jeu » qui servent à diversifier l’expérience. Par exemple dans les jeux de rôle « triple A » on peut participer à des activités de loisir qui constituent un enjeu ludique non directement lié à l’histoire principale du jeu : les tournois de lutte ou le jeu de Gwent dans The Witcher 3, le jeu de Pazaak dans Knights of the Old Republic, les courses de balais dans L’héritage de Poudlard, les courses automobiles clandestines dans Grand Theft Auto, Sleeping Dogs ou Cyperpunk 2077… Ces « jeux dans le jeu » permettent d’exploiter des systèmes de gameplay développés pour l’histoire principale (la conduite de voiture dans les GTA), étendent le lore et l’immersion et augmentent la durée de vie du jeu dans son ensemble. Mais de facto, on peut « finir » un jeu sans les utiliser une seule fois. Personnellement je zappe ce genre d’activités dans les gros jeux, que j’ai déjà du mal à terminer en ligne droite. Elles ne servent à rien narrativement parlant. Il existe aussi des « mini-jeux » qui sont indispensables pour avancer dans le récit, je pense en particulier aux mini-puzzles utilisés pour ouvrir des coffres ou pirater des ordinateurs dans les triple A. Dans ces cas-là, on a bien un mécanisme ludique qui est indispensable pour avancer dans l’histoire. Mais on comprend vite que ces petits mécanismes viennent principalement représenter un obstacle dans la poursuite de l’histoire, et pas un levier d’agentivité. Pour reprendre la définition donnée précédemment, ces jeux donnent du feedback mais ne constituent pas un levier d’action significatif. La possibilité de déplacer un personnage représente un vrai levier, car elle donne aux jou·eur·euse·s le pouvoir de décider de la priorité et de la chronologie de leurs actions : elle les transforme en mett·eur·euse·s en scène. Les jeux de crochetage ne sont que des obstacles à lever, comme des CAPTCHA protégeant l’accès à certaines pages internet. Ils ne donnent aucun pouvoir aux joueureuses, ils ne font que retarder l’avancée sur un chemin déjà balisé. Cela peut expliquer les nombreuses critiques qui tombent sur ces petits systèmes intégrés aux gros jeux. On peut en effet considérer que c’est du remplissage un peu inutile, même si cela participe à donner une impression de challenge.

Qu’en est-il au théâtre ? Pour y répondre, il faut tout d’abord préciser la grande différence entre jeu-vidéo et théâtre d’impro, c’est la médiation opérée par les comédien·ne·s.

Le théâtre d’improvisation est un jeu multijoueurs asymétrique : il y a plusieurs participants à la partie, aux leviers d’action et aux mécanismes de jeu bien distincts :

- les spectat·eur·rice·s d’une part, qui peuvent disposer de leviers de jeu pour agir sur les comédien·ne·s et sur l’histoire,

- les comédien·ne·s d’autre part, qui disposent de leurs propres leviers de jeu pour agir sur leurs camarades et sur l’histoire.

En fait, l’équivalent vidéoludique d’un spectacle d’impro se rapprocherait plutôt de l’expérience de visionnage d’une partie en direct sur Twitch : on regarde quelqu’un d’autre incarner le protagoniste principal de l’histoire, et l’on dispose de quelques canaux de communication (le tchat de la plateforme en l’occurrence) pour exprimer ses encouragements ou demander à réaliser certaines actions spécifiques.

Un spectacle d’impro est donc toujours une expérience plus ou moins méta. De ce fait on peut distinguer deux cas de figure :

- quand le spectacle met en scène des comédien·ne·s qui doivent réaliser des défis, si certains leviers de jeu n’ont pas d’impact sur l’histoire MAIS donnent des défis intéressants ou drôles aux comédien·ne·s, ces « mini-jeux » à disposition du public ou des comédien·ne·s ne sont pas vains, car ils font vivre l’aventure méta ;

- quand le spectacle met principalement en scène des personnages qui vivent une histoire, les jeux qui n’ont pas d’impact sur le déroulé du récit peuvent constituer des nuisances, des obstacles à l’immersion. Cela dépend grandement de l’ambiance installée par le spectacle. En effet les jeux narratifs et les jeux méta peuvent coexister (cf. Contre Kems, ou Comment ça marche, par la compagnie Les Eux).

Quel type de levier d’agentivité peut être efficace et pertinent ? Pour creuser cette question prenons cette citation un peu provocatrice du papa des jeux Civilization :

« Une des responsabilités des designers est de protéger les joueurs contre eux-mêmes«

Sid Meyer, créateur des jeux Civilization

Pourquoi Sid Meyer a-t-il dit cela ? Principalement parce que l’expérience recherchée par les créat·eur·rice·s peut entrer en contradiction avec les comportements déployés naturellement par les jou·eur·euse·s. Les économistes, les game designers et les improvisat·eur·rice·s le savent bien, les individus placés dans un contexte avec enjeu expriment leur aversion au risque. Dès lors, ils vont déployer des comportements et des stratégies visant à maximiser leur contrôle sur la situation et à minimiser leurs pertes potentielles.

Parce que les jou·eur·euse·s ont la fâcheuse habitude de jouer toujours de la même manière et à utiliser la stratégie la plus sûre, des jeux comme Doom 2016 ou Doom Eternal (des first person shooters) forcent à jouer avec un style très agressif a priori contre-intuitif, en utilisant plusieurs astuces procédurales : les attaques et déplacements des différents ennemis obligent les jou·eur·euse·s à rester sans cesse en mouvement (et non à se cacher tranquillement derrière un rocher), les éliminations au corps à corps (demandant d’aller au contact des ennemis) récompensent les jou·eur·euse·s avec des bonus de santé et des munitions, les forces et faiblesses des différents ennemis les obligent à régulièrement changer d’arme…

Les artistes improvisat·eur·rice·s doivent aussi chercher à protéger le public contre lui-même, ce qu’a notamment théorisé Keith Johnstone. Notamment parce que les spectat·eur·rice·s ont aussi tendance à intervenir toujours de la même manière. Pour deux raisons :

- nous essayons à tout prix de donner des contributions originales, parce que nous voulons bien faire, ou du moins ne pas paraître ridicule ;

- nous avons tous la même manière d’être original·e, a fortiori quand nous provenons d’un milieu culturel homogène ;

- Keith Johnstone ajoute l’hypothèse que certaines spectat·eur·rice·s veulent déstabiliser les artistes, les mettre en difficulté pour tester leur véritable talent et démasquer les fraudes.

Je ne sais pas si des travaux de recherche ont été menés avec des mesures statistiques précises, mais mon hypothèse est que certains mots représentent une écrasante majorité des contributions du public : « ornithorynque », « cucurbitacée », « pédiluve », « taxidermiste », et globalement tout le champ lexical des fruits, légumes et aliments figurent très haut dans le top 50 des thèmes donnés par les membres du public.

Les troupes sont donc amenées à mettre correctement le public en condition, afin d’obtenir une diversité satisfaisante de contributions. Cela peut se concrétiser de différentes façons :

- détendre le public, lui alléger sa responsabilité : ce n’est pas un concours de beauté, toutes les propositions sont légitimes, même les plus simples ou les plus anodines ;

- entamer une véritable discussion avec des membres du public, afin de partir de leur vécu personnel : les spectat·eur·rice·s ne cherchent plus à être drôles ou surprenant·e·s, il·elle·s veillent à partager des anecdotes authentiques ;

- orienter les contributions du public en limitant le spectre des réponses possibles : on peut exclure explicitement certaines catégories (« nous voudrions des mots, mais ni des animaux, ni de la nourriture« ), ou on peut poser des questions plus précises (au lieu de demander un lieu, on peut demander « je voudrais un lieu où vous ne passeriez jamais vos vacances » / « un lieu où un petit groupe peut se retrouver » / « un lieu qui ne serait pas du tout cinématographique« , etc…).

De même, un·e bon·ne game designer arrive à orienter l’action des jou·eur·euse·s dans une certaine direction sans pour autant limiter leur agentivité, ce qui n’est pas la chose la plus aisée ! Il faut en effet arriver pour cela à naviguer entre deux écueils:

- éviter que les jou·eur·euse·s livré·e·s à elle·eux mêmes finissent par se retrouver débordé·e·s par une infinité apparente de choix, bloqué·e·s par manque d’indications ou finissent par « casser le jeu » (trouver une tactique optimale mais ennuyeuse car retirant tout le challenge, faire bugger l’intelligence artificielle, tomber sur des glitchs, faire planter le jeu…)

- éviter à l’inverse que les actions des jou·eur·euse·s soient tellement balisées par le jeu que l’ennui s’installe définitivement.

La critique a pu par exemple dénigrer dans les années 2000-2010 les « jeux couloirs », qui ne laissaient pas de marge d’exploration aux jou·eur·euse·s, pour leur préférer des jeux dits « en monde ouvert », offrant une liberté totale d’exploration d’une grande zone. Ceci avant de déchanter : les critiques ont en effet fini par constater qu’open world pouvait aussi être synonyme d’activités artificielles et redondantes, et d’étapes narratives obligées devant toujours être accomplies dans le même ordre précis. La liberté peut n’être qu’apparente !

Les critiques ont aussi montré à juste titre les limites des jeux qui se résument à une expérience de « film interactif », l’agentivité se résumant à contrôler brièvement le déplacement de certains personnages et à appuyer sur quelques touches à des moments précis pour permettre la poursuite de la cinématique, les fameux « quick time events ».

Les jeux-vidéos les plus encensés arrivent à trouver le bon équilibre entre orientation des jou·eur·euse·s et liberté totale d’action.

Des questions semblables se posent aux troupes qui conçoivent un spectacle d’improvisation théâtrale : comment faire participer le public de façon pertinente ?

Dans l’idéal, la participation du public n’est pas superficielle, elle influe significativement sur le contenu du spectacle. Mais elle ne doit pas non plus plonger le public dans l’embarras (du choix ou de la responsabilité) ni plomber le spectacle à cause de la maladresse de personnes non habituées à ce que requiert le format de spectacle.

On peut difficilement demander aux spectat·eur·rice·s de monter par exemple directement sur scène pour improviser avec les artistes : cette « agentivité maximale » a de quoi effrayer toute personne normalement constituée. Comme le souligne Mark Jane en intro de son spectacle Trio, seulement deux catégories de personnes se portent volontaires pour monter sur scène pendant tout un spectacle : les improvisat·eur·rice·s et les personnes qui ont un pet au casque. Pour surmonter ces problèmes, si ils·elles veulent inviter des spectat·eur·rice·s à jouer, les artistes assument l’essentiel de la construction narrative afin de limiter la responsabilité des membres du public (cf. Neil+1, Trio). Mark Jane a choisi de repérer en amont de son spectacle les personnes susceptibles de le rejoindre sur scène, en discutant avant le début de la séance, afin d’éviter les candidat·e·s fantaisistes (dans Trio). D’autres artistes choisissent de rassurer au maximum le public, en leur proposant notamment de jouer dans des scènes plus courtes (Le Mixer, Julien+1), et confient aux spectat·eur·rice·s le rôle de faire revivre une scène de leur vécu personnel, rôle pour lequel ils·elles disposent d’une pleine légitimité (jeu de l’anecdote pouvant être utilisé en cabaret, spectacles Neil+1 et Julien+1, ou Lifegame).

A l’inverse, l’agentivité minimale (on ne demande absolument rien au public) reste une solution viable en improvisation théâtrale, car cet art est en lui-même générateur d’implication émotionnelle chez les spectat·eur·rice·s : le public entre en empathie avec les improvisat·eur·rice·s, se demandant si ils·elles arriveront à trouver des idées jusqu’à la fin du spectacle. Plusieurs spectacles d’improvisation ne sollicitent donc pas du tout les spectat·eur·rice·s : Random, Elles improvisent, 30, pour citer quelques exemples.

Le spectre de l’agentivité est donc totalement ouvert en improvisation théâtrale et offre une large gamme de participations du public. Les possibilités sont très nombreuses. On peut demander au public de :

- donner des thèmes à couvrir ;

- donner le lieu où se jouera la scène ;

- doter les personnages (caractère, métier, nom, passion, événement passé, leitmotiv, caractéristique physique, caractéristique sociale ou intellectuelle…) ;

- doter les improvisat·eur·rice·s (donner des contraintes de jeu, choisir des défis) ;

- définir des relations entre personnages ;

- partager des anecdotes ;

- décider du destin des personnages (choisir des décisions ou embranchements narratifs clés) ;

- décider du destin des improvisat·eur·rice·s (voter en match, maestro, baston joviale) ;

- partager des messages reçus dernièrement (sms, lettres, mails…) ;

- donner son opinion sur un sujet ;

- confier un objet en sa possession ;

- parler d’une œuvre que l’on a récemment vue/lue/entendue/jouée ;

- et mille autres possibilités !…

Personnellement, ma préférence va vers un dispositif scénique qui permet :

- au public d’apporter une contribution spécifique et personnelle au spectacle (pas uniquement choisir entre X possiblités prédéfinies)

- d’interagir un minimum entre spectat·eur·rice·s et improvisat·eur·rice·s

- d’installer un enjeu méta dans le spectacle (les spectat·eur·rice·s suivent l’histoire mais vivent également l’aventure des improvisat·eur·rice·s).

Mes critères pour affirmer qu’un spectacle d’improvisation aura représenté une expérience enrichissante ? Les voici :

- Les spectat·eur·rice·s ET les improvisat·eur·rice·s ont passé un excellent moment

- Les spectat·eur·rice·s ont le sentiment d’avoir vécu un moment unique et personnel grâce aux improvisat·eur·rice·s ET les improvisat·eur·rice·s ont le sentiment d’avoir vécu un moment unique et personnel grâce aux spectat·eur·rice·s.

Une expérience multijoueurs en somme !

Comme on l’a vu, le système « spectacle d’impro » mobilise d’autres types de jou·eur·euse·s : les artistes ! Qu’en est-il de leur côté ? Quel degré d’agentivité rechercher pour ce type de jou·eur·euse·s ?

Au contraire des spectat·eur·rice·s, on doit « protéger les comédien·ne·s contre elles·eux mêmes » en les désorientant ou en les prenant au dépourvu : c’est à cela que servent les contraintes méta, l’utilisation du hasard (cf. article sur les jeux de rôle), et plus globalement l’intervention de tiers (le public, une direct·eur·rice, les camarades de jeu). Un·e artiste peut vite s’installer dans une certaine zone de confort, dans des raccourcis narratifs ou des autoclichés. Rien de tel qu’un peu de chaos pour rafraîchir son jeu et pousser à la créativité ! C’est bien en cela encore une fois que l’improvisation théâtrale est un jeu fondamentalement multijoueurs. Nous avons besoin de l’autre pour être percuté, pour ouvrir les potentialités de l’histoire.

Pour les comédien·ne·s donc, je recommande une agentivité maximale : il faut leur laisser un maximum de pouvoirs pour « chaotiser » le spectacle et se surprendre mutuellement !

C’est aussi pour cela que dans un SHITFORM, ne nous faisons aucune promesse, mais nous tenons à cœur d’en tenir plein. Un Shitform réussit quand les comédien·ne·s sont parvenu·e·s à se surprendre, et à être surpris·es par le public. Le cœur de tout cela, c’est la soif de découverte, d’expérimentation, de voyage, de prise de risque : bref, le jeu.

Si jamais l’on identifie des zones de confort dans lesquelles certain·e·s artistes s’installent, on peut mobiliser des leviers de jeux plus précis et orientés, en piochant dans notre bibliothèque de contraintes (sans parole, en changeant d’époque, dialoguer avec son soi de 10 ans, émotion imposée, etc…).

Par ailleurs, comme on l’a vu, l’improvisation théâtrale est une expérience méta et médiatisée : les spectat·eur·rice·s vivent une aventure par procuration grâce à leur empathie avec les comédien·ne·s. Il faut donc garder à l’esprit que si des contraintes de jeu s’avèrent superflues pour les artistes, elles peuvent rester utiles car elles pimentent l’expérience du public, en lui faisant mieux ressentir les prises de risque des artistes sur scène.

Et vous, quels sont les mécanismes ludiques qui vous semblent importants de vivre et de faire vivre dans un spectacle d’improvisation ? Nous sommes curieux de lire des témoignages sur ce sujet !

A venir dans les prochains mois : d’autres principes de game design appliqués au théâtre d’improvisation. Restez branché·e·s sur les internets…

Références pour aller plus loin :

Podcasts et chaînes vidéos

- Pseudoless – Red barrel

- Game next door

- Esquive la boule de feu

- Fin du game

- GDC talks (anglais avec sous-titres pour certaines vidéos)

Laisser un commentaire