Vive Thomas, et à bas Gérard. Ou Jean-Eudes. Ou Roger. Voilà mon credo. Non, il ne s’agit pas d’un manifeste pour un racisme anti prénoms, ni de jeunisme déplacé, mais d’un parti-pris artistique. Je m’explique…

I’m not like everybody else

Il y a toujours, dans le public d’un spectacle d’improvisation, des personnes qui ont très envie de faire des propositions originales, mais qui finissent par suggérer des thèmes que les improvisateurices considèrent comme de bon vieux clichés sans grand intérêt (qui n’a pas déjà entendu quelqu’un.e crier avec enthousiasme et fierté les mots « ornithorynque », « concombre », « pédiluve », « slip » ou « cucurbitacée », en se croyant fort inspiré ?).

Les improvisateur.ice.s, à l’occasion, se laissent aller à se moquer de ces clichés d’originalité forcée. Iels en seraient mal inspirés, parce qu’iels font en réalité exactement la même chose. Oui, nous aussi, les improvisateur.ice.s, nous essayons souvent de faire des choses « originales », qui se révèlent ne pas l’être du tout. Dans le match ou en atelier, on peut faire la chasse aux « clichés », surtout dans les catégories de scènes jouées « à la manière » d’un genre particulier. Il existe de nombreux personnages clichés qu’il est légitime d’éviter (le fonctionnaire fainéant et peu amical pour les usagers, le gendarme à l’accent marseillais, le belge benêt, le juif pingre…).

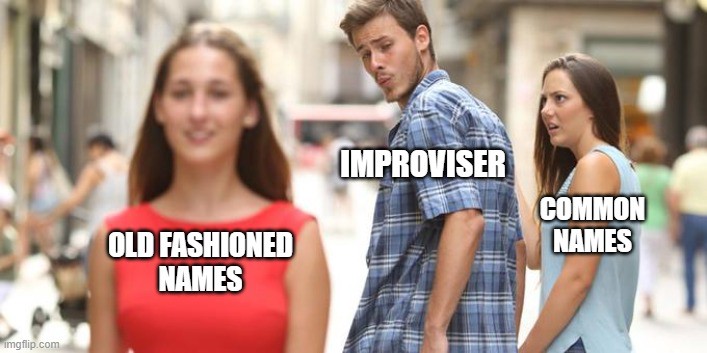

Mais pour illustrer ce travers, j’ai plutôt choisi de vous parler des prénoms. C’est quelque chose qui me frappe parce que cela revient chez de très nombreux.ses improvisateurices, y compris chez des très expérimenté.e.s, et parce que je n’en ai quasiment jamais entendu parler dans les discussions sur la pratique de l’impro.

Vieille France

Si vous prêtez un peu attention aux prénoms que portent les personnages dans les scènes d’improvisation, vous pourrez noter un certain patern : vous aurez souvent l’occasion de voir des scènes avec des « Bernard », « Suzanne », « Jean-Eudes », « Barnabé », « Corine », « Jean-Michel », etc… Le point commun de ces prénoms de scènes d’improvisation, outre qu’ils reflètent l’origine culturelle dominante des comédien.ne.s ? Ce sont très majoritairement des prénoms considérés comme désuets ou ringards. Bien sûr cela se comprend parfaitement si le contexte de la scène s’y prête (personnages d’un certain âge, scène se déroulant dans la première partie du 20e siècle par exemple) mais cela devient bien plus étrange quand les personnages sont censés être des français urbains du début du 21e siècle du même âge que les comédien.ne.s, c’est à-dire majoritairement entre 20 et 40 ans.

Alors pourquoi ce réflexe ? Je pense que les improvisateur.ice.s utilisent ces prénoms désuets pour plusieurs raisons, plus ou moins conscientes :

- on cherche à faire rire

- on cherche à être original.e

- on cherche à instaurer une distance ironique dans la scène.

Les deux premières raisons sont assez simples à expliquer et comprendre. Dans le théâtre d’improvisation, le retour public le plus immédiat et le plus recherché par les comédien.ne.s est le rire. En choisissant un prénom « rigolo », on s’assure quelques poilades dans le public, à peu de frais. Cela aide à assoir la confiance des comédien.ne.s engagé.e.s dans la scène, sachant qu’en général, les prénoms sont donnés dans la toute première minute. On cherche aussi inconsciemment à faire preuve de fantaisie et de créativité, en donnant des prénoms peu usités, donc qui sont censés apporter une touche d’originalité à la scène.

Irony killed the improv star

Je pense que la troisième raison est plus fondamentale et surtout plus pernicieuse. En effet, le prénom démodé est un outil au service de l’ironie. En appelant son partenaire Jean-Jacques, on établit une distance entre ce qui se produit sur scène et la réalité commune aux comédien.ne.s et au public. C’est une manière implicite d’établir une convention : « nous sommes bien tous d’accord que ce que nous jouons là, c’est de la comédie. C’est pour de rire ! ».

Les comédien.ne.s préfèrent jouer « pour de rire », parce que cela amoindrit un potentiel « échec » de la scène. Si la situation devient absurde, incompréhensible, incohérente, peu réaliste : ce n’est pas trop grave, puisque l’on avait bien préalablement établi que tout cela, c’était « pour de rire » !

Cette protection est bien à double tranchant : la posture ironique amoindrit également le succès potentiel d’une scène. Une scène de dispute entre amis me fera moins rire ou pleurer si elle met en scène Sylviane et Jean-Robert que si elle réunit Thomas et Julie, précisément parce que les premiers prénoms établissent une distance entre la scène qui se joue et les personnages qui sont censés la vivre. Les prénoms désuets construisent une barrière de protection aussi bien entre les artistes et leurs personnages qu’entre les personnages et le public. C’est tout simplement plus difficile d’être ému par une scène dramatique si les personnages ont des prénoms désuets.

Alors oui, bien sûr, ça marche quand-même souvent, mais à condition que la qualité de la scène me fasse oublier les prénoms. Dans tous les cas, les prénoms farfelus constituent un obstacle pour atteindre une émotion authentique et profonde, que ce soit dans la comédie ou le drame. C’est une affaire de dosage qui reste à l’appréciation de chacun et chacune bien sûr. Toujours est-il que, de mon point de vue, l’ironie ne doit jamais étouffer la sincérité et la tendresse que nous devons à nos personnages. Et les prénoms ringards mettent cela en risque.

Nous n’avons pas besoin de ces prénoms pour être drôles. On le sait, il suffit de si peu de choses pour arriver à toucher le public… Alors il n’est pas nécessaire de plomber nos spectacles avec des conventions qui réduisent la profondeur de notre jeu.

C’est une discipline que j’essaie d’appliquer personnellement dans mon jeu sur scène, mais c’est bien plus facile à dire qu’à faire. Le prénom désuet est toujours le premier qui me vient à l’esprit, or j’essaie justement de rester dans l’instinct quand je suis sur scène… Ce n’est pas une raison pour renoncer à se désintoxiquer. Petit à petit, j’évite les « Barnabé » et les « Bernard », pour davantage accueillir les « Romain », « Anaïs » et autres « Julien ».

Alors… On fait comme on a dit ?

Laisser un commentaire