Quand j’étais petit, j’ai beaucoup joué aux jeux de rôle. Avec mes copains geeks nous nous lancions dans des parties d’Œil noir et Warhammer jusque dans les coins de la cour de récré au collège, sous le regard amusé ou méprisant de nos camarades « normaux ». Rétrospectivement, je peux dire que le jeu de rôle a été ma première porte d’entrée dans l’improvisation théâtrale. Aujourd’hui je n’y joue quasiment plus mais je fais quelques rechutes avec grand plaisir (pas plus tard que cette année d’ailleurs !…).

Pour les non rôlistes, le monde du jeu de rôle papier peut apparaître assez exotique, kitsch ou farfelu. Et son fonctionnement reste assez obscur. Si vous faites partie de ces personnes normales, ça tombe bien ! Je vais vous expliquer comment se déroule une partie de jeu de rôle, et bien sûr vous indiquer quels liens fructueux unissent ou peuvent unir ce loisir et le théâtre improvisé.

1. Alors comment ça marche, une partie de jeu de rôle ?

C’est une variante intimiste de la commedia dell’arte !

Une partie de jeu de rôle fonctionne de la manière suivante :

- les joueurs et joueuses commencent par se créer une fiche de personnage, dont le caractère et les talents dépendront de trois caractéristiques principales (dans une partie de « Donjons et dragons » du moins, les règles varient beaucoup d’un JDR à un autre) :

- la classe du personnage (guerrier, voleur, mage, clerc, etc), qui détermine ses talents, son équipement et une bonne partie de son caractère ;

- la race et la culture du personnage (humain, elfe, nain, hobbit, etc), qui détermine ses goûts, ses affinités, ses références culturelles, et une partie de ses talents ;

- et enfin l’alignement moral du personnage (de « loyal bon » à « chaotique mauvais » dans les règles du jeu « Donjons et dragons », soit neuf combinaisons différentes) qui détermine la façon dont il se comporte vis-à-vis des autres :

| Loyal bon | Neutre bon | Chaotique bon |

| Loyal neutre | Neutre | Chaotique neutre |

| Loyal mauvais | Neutre mauvais | Chaotique mauvais |

- le maître ou la maîtresse de jeu (abrégé en MJ) explique ensuite aux jou·eur·euse·s quel est le contexte de l’histoire, les laisse décider de ce que leurs personnages font, et décrit précisément les conséquences de chacune des actions décidées par les membres du groupe. Le·la MJ incarnera également de temps à autre des « personnages non joueurs » quand des discussions se dérouleront.

Le·la MJ suit en général un scénario préécrit, lequel prévoit les défis à accomplir par les protagonistes, la configuration des lieux à visiter et les caractéristiques des personnages et ennemis pouvant être rencontrés.

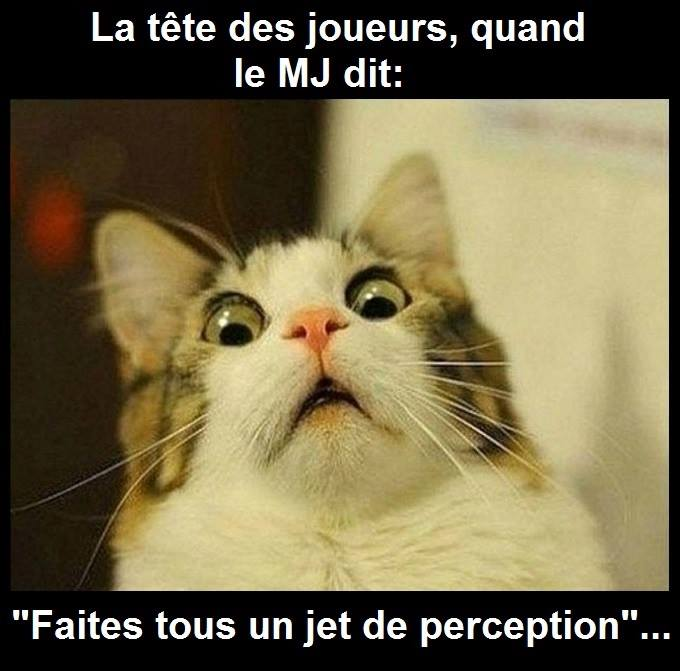

Le·la MJ déclenche également des lancers de dés pour déterminer l’issue d’une large gamme d’actions, allant des dialogues à l’observation d’un lieu, en passant par le fait de faire la cuisine ou de combattre.

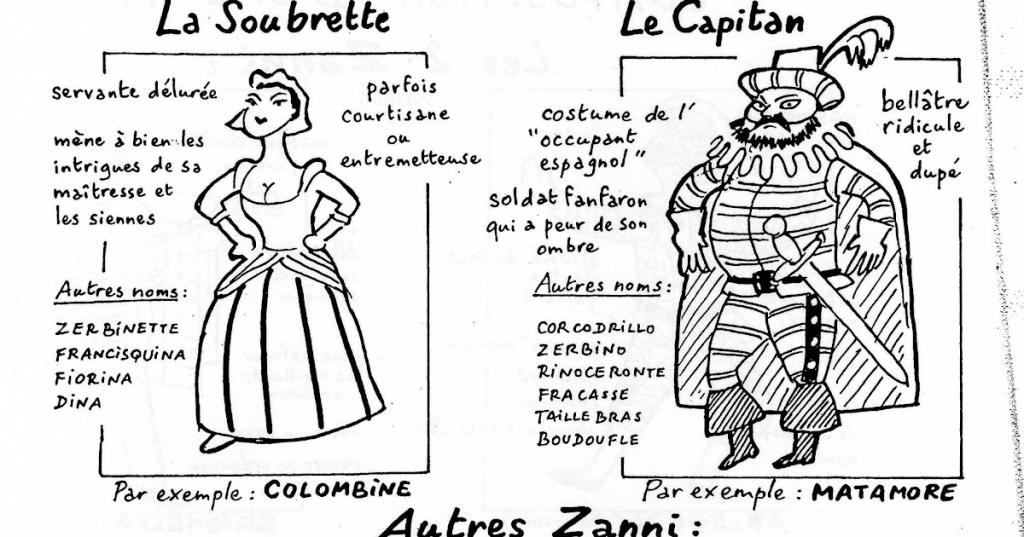

Ce mode de fonctionnement n’est finalement pas si éloigné d’une représentation de commedia dell’arte ! Les fiches de personnages constituent les masques des jou·eur·euse·s, c’est-à-dire des archétypes préétablis qui dicteront le comportement de leur avatar dans l’histoire. Dans la commedia dell’arte, les archétypes sont en nombre relativement limité (Pantalone, Le Capitan, Arlequin, Colombine, Scaramouche, Le Docteur, Polichinelle… ).

Dans le cas des jeux de rôle, la définition des archétypes est un peu plus complexe car elle fait appel à de la combinatoire (pour reprendre l’exemple de Donjons et Dragons, classe X race X alignement moral). Mais le principe reste au final le même ! Votre fiche de personnage guidera la façon dont votre avatar se conduira, en toutes circonstances. D’où l’appellation « jeu de rôles » !

Les pièces du théâtre italien suivent un canevas, au sein duquel des variations sont improvisées, ce qu’on appelle les « lazzi« . Cela correspond tout à fait au scénario suivi par le·la MJ, et aux improvisations introduites par les joueurs et joueuses.

C’est une improvisation dirigée, d’une durée de X heures, à la manière des Royaumes oubliés [remplacer par l’univers voulu]

La différence principale entre jeu de rôle et commedia dell’arte (outre la place tenue par le public, souvent totalement absent lors d’une partie de jeu de rôle) tient dans le fait que seul·e le·la MJ connaît le canevas à appliquer, et que les jou·eur·euse·s découvrent l’histoire au fur et à mesure de la partie.

Nous nous inscrivons donc pleinement dans de l’improvisation dirigée.

Une partie de jeu de rôle sur table relève bel et bien de l’improvisation : les jou·eur·euse·s réagissent spontanément aux événements décrits par leur MJ, et celui ou cette dernière doit fréquemment improviser pour s’adapter à leurs initiatives souvent inattendues.

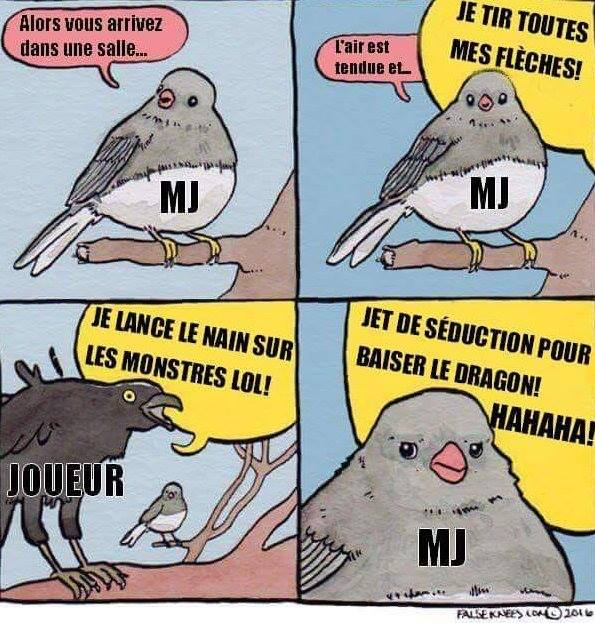

Même en disposant d’un scénario très bien construit et détaillé, une chose est certaine : en tant que MJ, vous serez toujours pris·e au dépourvu par ce que vous sortirons vos camarades !

C’est là qu’intervient toute l’abnégation et le talent dont un·e MJ doit faire preuve…

Maître ou maîtresse du jeu : être responsable du cercle des attentes

Le·la MJ s’appuie sur un corpus de règles parfois très complexes, et sur une vaste documentation qui décrit le fonctionnement de l’univers dans lequel se déroule l’histoire.

En règle générale, les jou·eur·euse·s n’ont pas une connaissance aussi approfondie de l’univers et du contexte de la partie. Si en plus ils sont d’humeur taquine, ils pourront chercher à faire un peu n’importe quoi !

C’est là que le·la MJ intervient pour cadrer la narration : donner du contexte, rappeler des faits historiques et culturels, signaler des anachronismes ou incohérences….

En improvisation théâtrale, cela rejoint le concept de cercle des attentes (j’en parle dans cet article) : les artistes sur scène ne peuvent pas faire absolument n’importe quoi, ils·elles doivent faire des propositions dans le cadre de ce qui est supposé être cohérent avec l’univers posé en début de scène ou de spectacle.

Dans une partie de jeu de rôle, les MJ ont pour tâche de jouer les rabat-joie, les gardien·ne·s de la cohérence de l’histoire et de l’univers, ce qui peut parfois être éreintant si les jou·eur·euse·s ont surtout envie de délirer entre potes !…

2. Ce qui distingue jeu de rôle et théâtre d’improvisation

Un·e MJ est à la fois plus limité·e et plus outillé·e qu’un·e MC

Un·e MJ ne peut pas faire complètement de l’improvisation dirigée

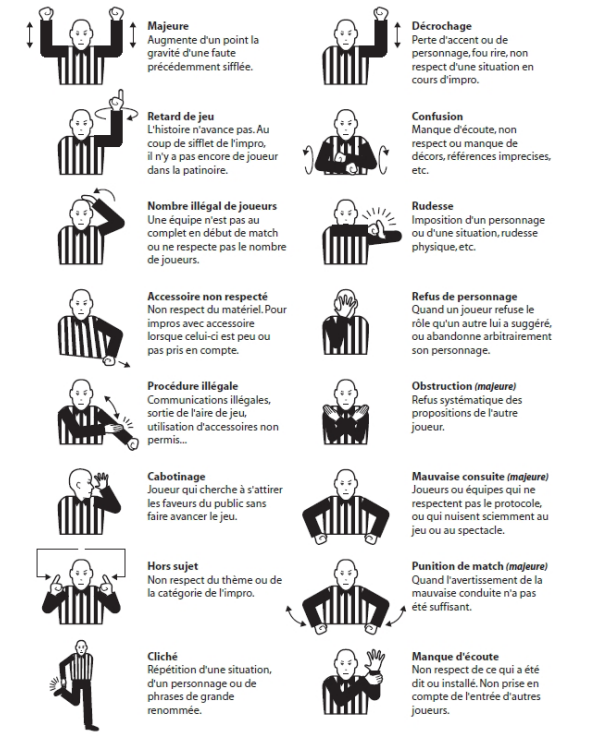

Un·e MJ ne peut pas tout faire dans une partie de jeu de rôle. Ses responsabilités se rapprochent de celles d’un arbitre (veille au respect de la cohérence du spectacle, sanctionne les jou·eur·euse·s non respectueux·ses), mais il·elle n’a pas la capacité de diriger pleinement l’histoire ou de prendre la main sur les personnages comme le peut un·e MC qui fait de l’improvisation théâtrale dirigée.

Les jou·eur·euse·s conservent pleinement la responsabilité de leurs décisions, et peuvent persister dans des choix qui vont à l’encontre du narratif voulu par le ou la MJ.

Mais il elle dispose de davantage d’outils

Un·e MJ dispose d’outils puissants dont les MC en théâtre d’improvisation ne disposent pas ou très rarement : les jets de dés…

Quand un·e jou·eur·euse persiste à vouloir faire une action fantaisiste ou vouée à l’échec, le·la MJ peut lui demander de mettre les capacités de son personnage à l’épreuve avec les dés : « OK… Donc tu veux lancer une flèche pour détacher l’enseigne de la Taverne, la rattraper au moment de sa chute, et la lancer à la tête de l’aubergiste. Bon… Dans ce cas jette un dé de 20 pour faire un test d’agilité« …

Si l’action est débile ou quasiment impossible, le·la MJ peut arbitrairement décider de fixer un cap impossible ou quasiment impossible à atteindre avec un jet de dé, ou imposer de réussir trois jets de dés successifs, etc… Avec le procédé des jets de dés, on peut « calmer » des jou·eur·euse·s un peu trop fantaisistes tout en disposant d’une légitimité technique.

L’arbitre en match d’impro fait un peu la même chose, en décidant d’accorder un point à une équipe trop à la traine même si le vote du public est pour l’équipe d’en face, ou en décidant d’octroyer des fautes personnelles ou des sanctions injustes à une équipe pour dynamiser ou canaliser le spectacle. Dans d’autres types de spectacle d’improvisation en revanche, ce type de manipulation « technique » du déroulé de l’événement n’est pas possible.

Les jou·eur·euse·s sont bien plus guidé.es dans une partie de jeu de rôle que dans un spectacle d’improvisation

Vous pouvez déduire cela aisément des précédents paragraphes : entre la fiche de personnage, le scénario pré-écrit dans ses grandes lignes, les interventions du ou de la MJ et les jets de dés, les possibilités narratives sont davantage encadrées que dans un spectacle d’improvisation classique.

Ce n’est pas pour autant un défaut : plus le contexte est clair, plus il devient facile de jouer son personnage et de se concentrer sur l’incarnation !…

3. Trois leçons à tirer du jeu de rôle sur table

1) Les contraintes sont au service du jeu

Les règles stimulent la création, elles ne la brident pas. J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire dans ce tout premier article ou celui-ci.

En jeu de rôle comme en improvisation théâtrale, l’histoire n’émerge pas malgré les contraintes, elle émerge grâce aux contraintes !

Tout le set de règles parfois labyrinthique des jeu de rôles permet d’apporter un univers cohérent et des aventures crédibles pour les jou·eur·euse·s, elle les projette dans un univers dense et immersif.

Cela vaut aussi pour le théâtre improvisé : définir des contraintes ou restreindre la « catégorie » du spectacle peut limiter sur le papier les potentialités de la pièce, mais elle permettra à la troupe d’aller plus loin dans sa proposition artistique et d’atteindre un degré d’immersion plus grand.

Les contraintes sont littéralement au service du jeu. Le jeu peut se définir par une activité réalisée sans enjeu utilitaire, sur la base de règles. Sans ce règlement, les différentes parties ne peuvent s’articuler et créer ou s’amuser en commun. Les règles ou contraintes sont le fondement du « cercle des attentes » qui réunit les jou·eur·euse·s.

N’ayons aucun mépris ou crainte vis-à-vis des contraintes !

2) Mettre en scène l’aléatoire, c’est fun !

Le hasard, c’est génial et c’est même très addictif !… Les directeurs de casino et les concept·eur·rice·s de jeux vidéos ne s’y sont pas trompé·e·s.

Les jeux de hasard s’appuient sur une boucle suspense-attente / résolution qui a des effets potentiellement très addictifs sur le cerveau. Plusieurs recherches ont montré que les régions importantes associées à la prise de décision à risque comprennent le cortex préfrontal ventromédial (impliqué dans la prise de décision, la mémoire et la régulation des émotions), le cortex frontal orbital (qui aide le corps à réagir aux émotions) et l’insula (qui régule le système nerveux autonome). Les joueurs compulsifs présentent une activité accrue dans ces zones. Lorsque les joueurs observent le résultat de leur pari, ils présentent également une activation cérébrale accrue dans le système de récompense du cerveau, notamment le noyau caudé. Et cela peut être particulièrement fort chez les personnes dépendantes des jeux d’argent. La dopamine, un neurotransmetteur qui aide les cellules nerveuses à communiquer, est également connue pour être une substance chimique importante dans le système de récompense du cerveau.

Tout cela est nocif dans le cas d’une addiction et a fortiori quand cela fait perdre du temps et de l’argent aux victimes, mais à plus petites doses, par exemple dans un spectacle, c’est un élément de fun tout à fait appréciable.

On adore les petites surprises, et le frisson de l’aléatoire nous embarque dans l’histoire. C’est toujours très satisfaisant pour le public de voir le destin des personnages ou des artistes livré aux aléas.

Le hasard empêche également les comédien·ne·s de s’installer dans une routine trop maîtrisée, et garantit la fraîcheur du jeu improvisé.

3) Le méta bien utilisé ne nuit pas à l’immersion

Le jeu de rôle sur table est une pratique particulièrement méta : on passe son temps à parler entre MJ et jou·eur·euse·s de stats, de stratégies, de règles du jeu… Et finalement, on ne passera que 30% du temps à véritablement incarner nos personnages.

Pourtant, quand la narration progresse, nous sommes embarqué·e·s dans l’histoire comme jamais. C’est un fait, parler pendant 15 minutes de jets de dés n’empêche aucunement d’être captivé par l’histoire qui reprend quelques secondes plus tard.

La clé de la réussite de cette suspension d’incrédulité tient dans la clarté des règles du jeu établies au préalable. Les rôles sont bien définis : maître et maîtresse du jeu, narrateur ou narratrice, interprète des personnages non joueurs… Les différentes facettes de chaque participant·e sont clairement définies par les règles du jeu et il devient donc facile de passer de l’une à l’autre en l’espace d’un instant.

Le méta ajoute une couche d’enjeux à la partie : il y a d’une part ce qui arrive aux personnages, et d’autre part les relations qui se nouent et évoluent entre jou·eur·euse·s et MJ. C’est exactement le même fonctionnement avec les jeux de société mais aussi avec les spectacles d’improvisation : le public vient assister à une histoire certes, mais vient aussi voir des comédien·ne·s prendre des risques et se lancer dans l’inconnu ! Et il pourra être ému aussi bien par les situations vécues par les personnages que par les situations vécues par les comédien·ne·s, qui ne sont pas les mêmes !

Conclusion / verra-t-on des spectacles d’improvisation avec des « dungeons masters » ?

Plusieurs gimmicks du jeu de rôle sur table me semblent très intéressants et pour l’instant peu utilisés dans le théâtre d’improvisation. Mais je serais très curieux de voir jusqu’où on peut les utiliser au service de l’art dramatique !

Je pense en particulier :

- au rôle de maître·sse du jeu : comme les spectacles d’improvisation théâtrale ont toujours une dimension méta, il est tout à fait possible de prévoir une fonction purement dédiée à la cohérence de l’histoire et dotée de pouvoirs de contextualisation et de sanction vis-à-vis des comédien·ne·s… Un·e MJ en somme ! On peut en rencontrer quelques variantes dans le théâtre d’impro :

- l’arbitre dans les matches d’improvisation, qui sanctionne les confusions, le hors-cadre, le cabotinage…

- le narrateur ou la narratrice dans les formats d’improvisation contée (par exemple dans les spectacles Le Fauteuil, Superscènes de conte…), qui assume à titre principal la responsabilité de la narration, et peut recadrer des comédien·ne·s qui partent un peu trop dans leur délire ou orientent l’histoire dans une direction qui ne lui convient pas ;

- le ou la « fact checker » dans le spectacle Trouble de la compagnie Impro Sexes et Genre : cette personne n’exerce pas de fonction narrative au sein de ce spectacle de long-form. En revanche, elle peut à tout moment interrompre les scènes pour donner au public et au comédien·ne·s des faits, statistiques et informations en lien avec les thèmes traités par le spectacle. Cela poursuit deux objectifs : informer public et comédien·ne·s sur ces sujets et mieux situer l’histoire dans le contexte social réel ;

- d’autres variations à venir ?..

- à l’utilisation régulière du hasard : comme écrit dans la partie précédente cela apporte de l’immersion et du suspense aux spectacles. En théâtre d’improvisation je peux penser :

- aux spectacles qui jouent au dé le déroulement de certains points de l’histoire : dans Réussite critique bien sûr, spectacle directement inspiré des jeux de rôle, mais aussi d’autres concepts plus rares de cabaret ou de long form ;

- au spectacle Aléas, où la régie son et lumière est entièrement contrôlée par un algorithme avec des fonctions randomisées, les comédien·ne·s devant s’adapter à ce qui advient sur scène ;

- à la définition de l’alignement moral des personnages pour guider le jeu des comédien·ne·s : je n’ai vu aucun spectacle proposer de définir avec le public l’alignement moral des personnages principaux, mais je trouve que c’est un point de départ très intéressant. Dans les variations les plus proches, on peut citer des spectacles où le public choisit le trait de caractère principal d’un ou plusieurs personnages (une liste très loin d’être exhaustive : Persona, Destins, Entracte).

Alors chiche, on se lance ?

Laisser un commentaire